本土文化教育12 广东省古村落

凤塱围:防御功能完善的古村落

陈玉梅 高峰

古村落,地处清新县龙颈镇河洞村委会,历史上是古中宿县和政滨县属地,被誉为清新县保存最完整的清代建筑。村落的房屋结构是九巷十八进,属于典型的防御性建筑,围墙将整个村落围绕,由灰沙黄坭摏墙而建的围墙,内有瞭望孔,作为防御外敌入侵时射击使用。抗日战争时期,日寇入侵清远县城,并派出军队进入滨江山区河洞乡扫荡,在凤塱围遭到村民的顽强抵抗,双方激战一天一夜,日寇始终无法攻入凤塱围,最后只好灰溜溜撤走。如今,在凤塱围的东西两座炮楼的墙壁上,仍殘留着众多弹痕。解放战争时期,河洞乡公所设在凤塱围。中共连江支队为了解放凤塱围,曾三次对它发动进攻,但因凤塱围楼高墙厚,无法取胜。后来连江支队展开阵前对话,经过谈判,村内所有武装人员宣布起义,最后和平解放凤塱围。2012年6月,凤塱围作为清新滨江山区防御建筑的突出代表,被评为广东省第三批古村落。

凤塱遗韵留沧桑

古村落是一种历史文化资源,代表人类生活的一个历史阶段,一种类型,是历史文化信息的物质载体,集中体现了古代建村的封建思想宗法制度和族权观念,是古代自然村落封建社会的缩影和人类社会发展过程的一个历史见证,它完整地保留了某一时代或几个时期的历史风貌,是历史发展进程中不同文化时期人类对自然环境改造的记录,具有重要的历史文化价值。

凤塱围古村落是目前清新县人民政府公布的唯一一条整体保护的清代古村落,具有非凡的乡村文化景观,是当时历史条件下的产物,在空间形态和构景方面独具风格,它选址独特,因地制宜,青山绿水,组景合理,建筑风格古朴典雅,富有滨江山区的地方特色。无论在建筑外观、内部建筑结构、艺术装饰上,抑或在适应地理环境和当地风土人情习俗等方面都显示出无比的机巧聪慧。

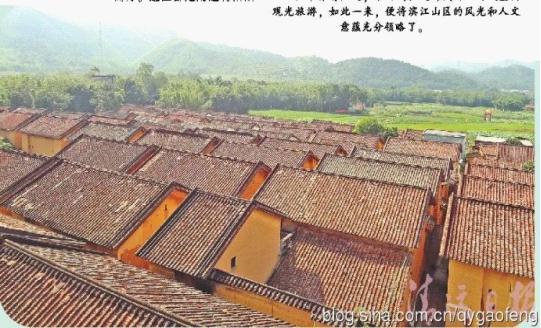

漫步凤塱围,整个村落建筑给人的第一印象是排列整齐,错落有致,从远处看,村落总体呈现前低后高,东西两边各矗立着一座炮楼,西面长满了大片茂密竹林。走进村内巷道,彷如时光倒流,使人流连忘返之余,仿佛回到儿时乡村里倍感亲切。

斑驳的墙体,井然有序的建筑布局,鹅卵石铺设的巷道,巷道边排水沟里的潺潺流水和墙角长满的青苔,依然感到凤塱围勃勃的生机。尤其是有关黄氏家族的各种记载和传说更令我们感叹古人的建筑智慧和凤塱围数百年来生生不息的独特人文精神。

凤塱围坐南向北,占地面积一百余亩,常住人口三百多人。采用广府建筑土木结构,三间两廊,中间天井布局,混合土椿墙,瓦片盖顶。初看没有什么特别的地方,然而,只要细心观察,现代住宅的许多建筑理念前辈们早在三百年前就考虑到了,也许,正是基于这些原因,造就了凤塱围古村落人丁兴旺,历经三百年繁荣而不衰败。

建筑巧妙防震好

凤塱围以一座为横向单元,纵向以五、六座为一组,住宅设左、右门口,每座住宅的朝向、宽度、门口定位、巷距,以及同一横向住宅的进深、高度和内外地台的高程都统一规划,形成了排列有序、前低后高的格局。承重墙用黄泥、河砂、石灰混合椿墙,虽然经历三百年风雨,仍然屹立不倒,主要原因是采用角力屋墙。这些房屋墙身厚度为0.5米,而角力墙的厚度又加了一倍(1米),这种结构等于给房子加了角箍,椿墙时每板墙之间又加上毛竹做筋,从而增加了土墙的整体强度,这种布局对提高房屋的整体强度,增强其防震抗震能力具有重大作用的。

炮楼威严守村边

据《黄氏族谱》记载,凤塱围建于清代“康乾盛世”时期,距今已有300年历史,祖先是从广东和平县浪溪村迁居而来,至今已繁衍了十多代,最高峰时常住人口达1000多人。咸丰年间,太平天国运动如火如荼,广东天地会响应起义,整个岭南烽烟四起,各地盗贼猖獗,形势逼人,凤塱村民为自保而建造坚固城堡。

凤塱围的主要功能是突出防贼,设施完备,四周建有围墙,东西两面各有一幢五层高的炮楼,炮楼高15米,每层建筑面积40平方米,加上附属物,每座炮楼的总体建筑面积为200平方米。炮楼用河砂、石灰、黄泥、糯米、黄糖和少量植物纤维混合,经堆沤后椿墙,村民称之为熟浆墙,墙厚70—100厘米,坚实牢固。据说当年日寇用重型机关枪扫射西炮楼时,也只是划破了一点表面。

围墙东、西两面各设有一个大门楼,北面为凤塱围的正门,也设有大门楼,大门的门额上用花岗石镶嵌“凤塱围”村名。各大门楼设有阁楼,日夜派人值更,又称更楼,村内每条巷还设有门楼,有五座一段、三座一段或二座一段,分段设门楼,门楼上企栊后,村人便不能随便进出。凤塱有完善的防贼设施,使贼人闻风丧胆,望而却步。

排水系统显智慧

水乃生命之源,凤塱围注重防止外敌断水,因而均在村中挖有水井。凤塱围的生活用水全靠地下泉水,村前有口“自流泉”,名叫“太平塘”。两边用长条花岗石砌结,泉水清凉,清澈见底,常年不竭。为了保洁,村民把泉水分成两个水槽:东面水槽主要提取食用水,也可在下游洗菜;西面水槽用来清洗衣物和家具杂物,两者不得混淆。村前的“自流泉”下游筑有一个池塘,面积一亩左右,池塘平时用来养鱼,遇到火警时还可取水救火。

凤塱围充分利用了地势和住宅的高程落差,每条巷道在西边设置了排水沟,沟底、沟边都用鹅卵石、灰沙浆砌结,巷面沟边用长条花岗石铺面,路面用鹅卵石铺砌,每户每巷排水畅顺

为适应乡村经济特点,村民在村边集中建造一排横屋,以作猪圈、牛栏、厕所、柴屋之用,还可以存放农具等杂物,横屋与住宅保持一定的距离。围墙内的厕所全部使用干厕,村民大都以柴草为主要燃料,草木灰丰富,粪便被草木灰吸收了水份后,便不再发酵,臭气消失了,这对改善村中的环境卫生有着重要意义。

人文地理底蕴深

凤塱围是历史文化底蕴很深的古村落,中国传统农耕文化的韵味在这里格外让人留恋。

因为凤塱围地处四面环山的小平原,是一个山清水秀、人杰地灵的好地方。这里有独特的自然气候环境,一年四季都有自然优质的资源,春天的时候,特别是在清明节前后,到处可以见到绿油油野生艾(艾的药用价值非常大,能驱风湿,驱寒,驱头痛,特别是妇女用最适宜);夏季有丰富的高纤维竹笋;秋季可以品尝正宗清远乌棕鹅特有的美味,冬季的田园有美丽可爱、色彩斑斓的油菜花;另外,全年都可品尝用山泉水特制的山水豆腐和美味诱人的清远麻鸡。

凤塱围的综合性功能远优于其它古村落,除了和其他村落同样设有祖先祠堂外,还保留有人民公社时期的集体大饭堂,(现改作村文化室),每逢举办社坛、庙会、祭祖等集体活动时,村民都到这里集会聚餐。历史上的凤塱围,还设有私塾大学堂、河洞中心小学、前店后厂的“福记”(前店经营粮油和生活用品,后厂加工粮食,大跃进时改建为大饭堂,现在改作士多店和老人活动中心),还

有经营山货日杂、文房四宝的“联生”商行。这些都是附近村落所没有的,对方便村民生活无疑具有重大作用。

历史名人黄洪菎

黄氏源于嬴姓和姚姓,舜帝时候,伯益因帮禹治水有功,又为舜驯服鸟兽,被舜赐姓嬴氏,据《东夷源流史》所载,远古颛顼时代,黄人从河南黄水西迁到山西汾水下游,建立黄国,以国为姓。宋元时期,黄姓迅速发展和空前繁荣的时期,据《黄氏渊源》载,宋代,军城黄氏初祖黄中庸其祖先江夏人也,官至太常寺卿、侍中兼枢密院副使,宋代还有莆阳黄巷迁潮始祖黄詹(一名黄汝詹),子孙散处广东各地,居潮州者为多,后发展成为广东大姓。

清末,凤塱围也出现了一个杰出人物黄洪菎。黄洪菎,原名炘仁,昆仁。少年时代就喜欢阅读历代文史书籍,尤其爱读《岳飞传》,随着年龄的增长,他对清政府的腐败现象满腔激愤,后来得知孙中山倡导革命,推翻帝制,遂毅然只身赴香港追随孙中山参加革命,经友人介绍加入同盟会。光绪三十二年(1906年),黄洪菎进入广东模范学校学习,曾发动五十多名士兵加入同盟会,获得优等勋章。

广州新军起义又称庚戌广州新军之役,是清宣统二年正月初三(1910年2月12日)同盟会在广州依靠新军发动的反清武装起义。话说1908年底,广州巡防营保亚会新军发动起义失败,但新军们的革命意志并没有消沉,反而更加坚定。在广州准备策划新军起义的倪映典、朱执信等人继续做着艰苦的工作。

倪映典为避清廷的耳目,南下广州,任新军炮兵排长。当时,广州新军中有一种演说历史故事的集会,名为“讲古仔”。倪映典就利用这一形式讲述岳飞、韩世忠、满清入关、扬州十日等史事,他每当讲到激动之时,声泪俱下,大有将桌子拍烂之势,听者深受感染,时而掌声如雷,时而泪流满面。倪映典在新军中的革命宣传工作成绩显著。同时,朱执信也常只身潜入新军进行串联。他背后拖着一条大辫子,穿着父亲遗留下来的服装,宽袍大袖,无人怀疑他是革命党。他便以此为掩护,在广东新军中发展了不少同盟会会员,清远凤塱人黄洪菎成了他的骨干,在黄洪菎的配合下,新军中的革命力量日益蓬勃壮大。

倪映典到香港向南方同盟会支部报告工作,商定于1910年农历元宵节前后发动起义。1909年12月下旬,海内外革命同志齐集香港、广州二地,大有弦满待发之势。然而,起义风声却很快走漏,清廷秘密地将新军的枪弹、炮弹运走,并把步枪枪机和火炮撞针拆掉,使新军有枪无弹,有弹也不能发射。革命党人没有注意到清廷的这些秘密措施,仍然积极准备着起义。1910年2月9日阴历除夕,有士兵与店主发生争执,双方发生斗殴,后被警察拘押。消息传到军营,惹恼了新军。从香港赶回的倪映典发现新军士兵群情激愤,难以抑制,于是当机立断,率炮兵第一营首先起义,接着步兵、辎重、工程各营士兵纷起响应,共集合3000人。倪映典宣布起义,被选为总司令。黄洪菎被选为正队目。

倪映典与起义士兵分三路向广州城推进。他身穿蓝袍,手执青天白日满地红旗率军抵达牛王庙时,与清军相遇,清军都埋伏在山上,居高临下,发炮轰击,起义军伤亡颇重。倪映典中弹坠马牺牲,起义军失去了领袖,造成很大混乱,但黄洪菎率士兵仍坚持战斗至深夜,终因弹尽援绝,起义失败。黄洪菎不幸被俘,壮烈牺牲,年仅22岁。虽然广州新军起义以失败告终,但大部分革命军官和部队都幸得保全,成为黄花岗起义的中坚。

中华民国成立后,民国政府隆重安葬了黄洪菎等广州新军起义烈士。